|

| 護衛艦「くまの」の櫻井敦艦長らが熊野本宮大社の正式参拝を行った。 |

|

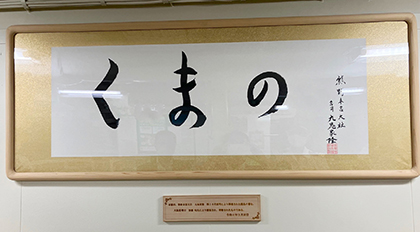

| 熊野本宮大社 九家隆宮司により揮毫された艦名の書が艦内に掲げられている |

同日、同艦の櫻井敦艦長と乗員約25名は、株式会社加藤均総合事務所代表取締役社長 加藤浩輔氏、護衛艦いせ後援会顧問 吉川榮治氏(第28代海上幕僚長)、護衛艦いせ後援会事務局長 河本順雄氏、日本経済大学准教授 久野潤氏らとともに熊野本宮大社を訪れ、正式参拝を行った。

護衛艦いせ後援会の加藤均前会長が縁をつないだことにより、くまのの艦内には熊野本宮大社の九家隆 第16代宮司直筆の揮毫が艦名板として掲げられている。