東洋大学 全国行脚講演会

堺で開催 200人が受講

|

||

哲学の普及を目指し国内外を巡回し講演活動を続けた哲学者で、 東洋大学の創立者、 井上円了の志をもとに、 同大では創立125周年の記念事業として 「全国行脚講演会」 を展開している。 10月1日には同大に所縁の深い堺市でも開催された。 |

||

|

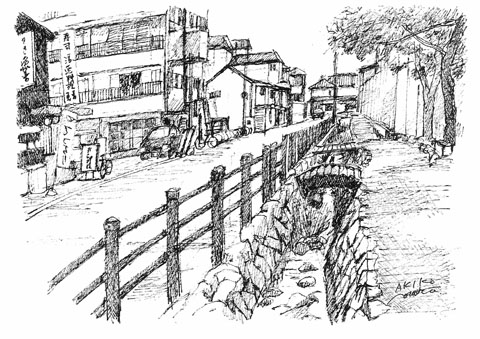

堺 町並み スケッチ(141)

野 村 亜紀子

|

||

楽しい側溝を見つけました。 味け無いコンクリートで作られた水が流れるだけのものでなく、 石造り、 草そして小さな生き物の居る小川なのです。 数年前、 学校・地域住民・役所がワークショップを作り、 案を練り実現させたものだそうです。 芦池より汲み上げた水が、 この堺高校・仁徳陵・土居川を巡り旧堺港に流れ出るとか。 堺は、 元々農業が盛んで、 ため池が多く水路の多い土地柄です。 コンクリート造りの水路を全て堺高校前の水路の様な多自然水路にすると、 街の景観が変ります。 |

堺の逸品、 匠が一堂に

堺伝統産業会館

|

|

堺の伝統産業を一堂に集めた 「堺伝統産業会館」 が観光者など、 多くの来場者で賑わっている。 =写真= 堺伝統産業会館 |

堺市の人口

人 口 842、853人 ( ) 内は前月比 |

第28回 市校区文化祭

11月3日 (文化の日) |

グループ・ノムラ

堺を描く展6

| 本紙で 「堺町並みスケッチ」 連載中の野村亜紀子氏と堺在住の画家が堺をテーマに描いた作品展が開かれます。 11月29日(火)〜12月3日(土)、 10時〜17時 (29日は13時オープン、 最終日は16時まで)、 堺市役所 高層館1階ロビーで。 入場無料。 |

日本舞踊

第二回 うの花の宴

|

||

御上流(結帆会) 家元 御上結帆が代表を務める結帆会が主催する 「第二回うの花の宴」 が12月に開催される。 |

投 稿

「堺 大好き」 そしてあの日(4)

川上 史子さん

その後、 一緒に歩いて来た友達と三人でなぜか堺東へ向っていました。 その時、 私が一生、 忘れられない光景に出あったのです。 今も目をとじると浮んできます。 そして、 やっぱり涙が先に出てくるのです。 でも、 この恐ろしさや、 悲しさ憤りを、 どうしても一人でも多くの人に話さなければならないと、 涙をこらえて話します。 |

(終わり) |

| 堺ジャーナルでは、 読者の皆様からのご投稿を募集しています。 氏名、 住所、 電話番号をご記載の上、 ファックス (072―223―0001) でお願いします。 |