|

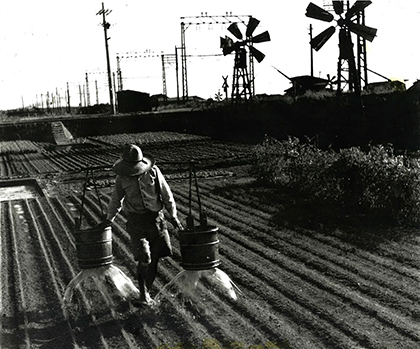

| 湊・石津を中心に林立する風車 (昭和33年、撮影 中田鐡氏) |

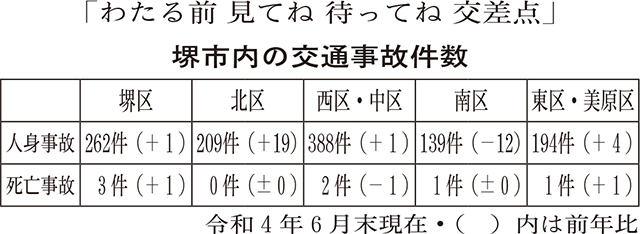

風車は、風力による羽根の回転運動をクランクで上下運動に変え、手動ポンプに繋ぎ地下水を汲上げる装置である。

堺海岸地帯は砂地で保水が悪く、数メートル掘れば湧いてくる地下水を風車で汲上げ、ためた泉水池よりミツバ・ネギ・キクナなどの軟弱野菜に給水栽培する都市近郊農業が盛んであった。

桶(底抜けタンゴ)の底板の穴を棒で持ち上げ、そこから円状に効率よく散水出来る。二つの桶で40キロ程もあり相当な重労働だ。昔の人の体力には感心する。

堺の湊・石津を中心にこの灌漑風車は昭和20~30年代には200基以上もあったとされ、全国で最も発達した地域である。池には植物が繁茂し、ゲンゴロウ・ミズスマシ・カエルが遊び、ヤンマが飛び交う生き物の小宇宙であった。現状撮影の時、ヤンマが飛んで来たのには驚いた。「カランコロン」と音を立てて回転する懐かしいのどかな夏の風物詩であった。

しかし海が埋め立てられ、住宅の過密化、汲上げポンプの普及により消えていく。

現役の風車は存在しないが、新湊小学校と大泉緑地にその姿を見ることが出来る。自然の力のみを活用した堺の誇るべき近代農業遺産であり、今で言う最先端のエコロジーであった。

―――――――――――

読者の皆様から、堺の「昔の風景」写真を募集いたします。商店街、建物、学校、駅舎、祭り、行事など。編集部と一緒に堺を巡りましょう。プリント、郵送で。〒590―0948 堺区戎之町西1丁1―30 堺ジャーナル編集部まで。

|

| 現在の堺区出島町5丁 (塩穴通・高架は南海本線) |